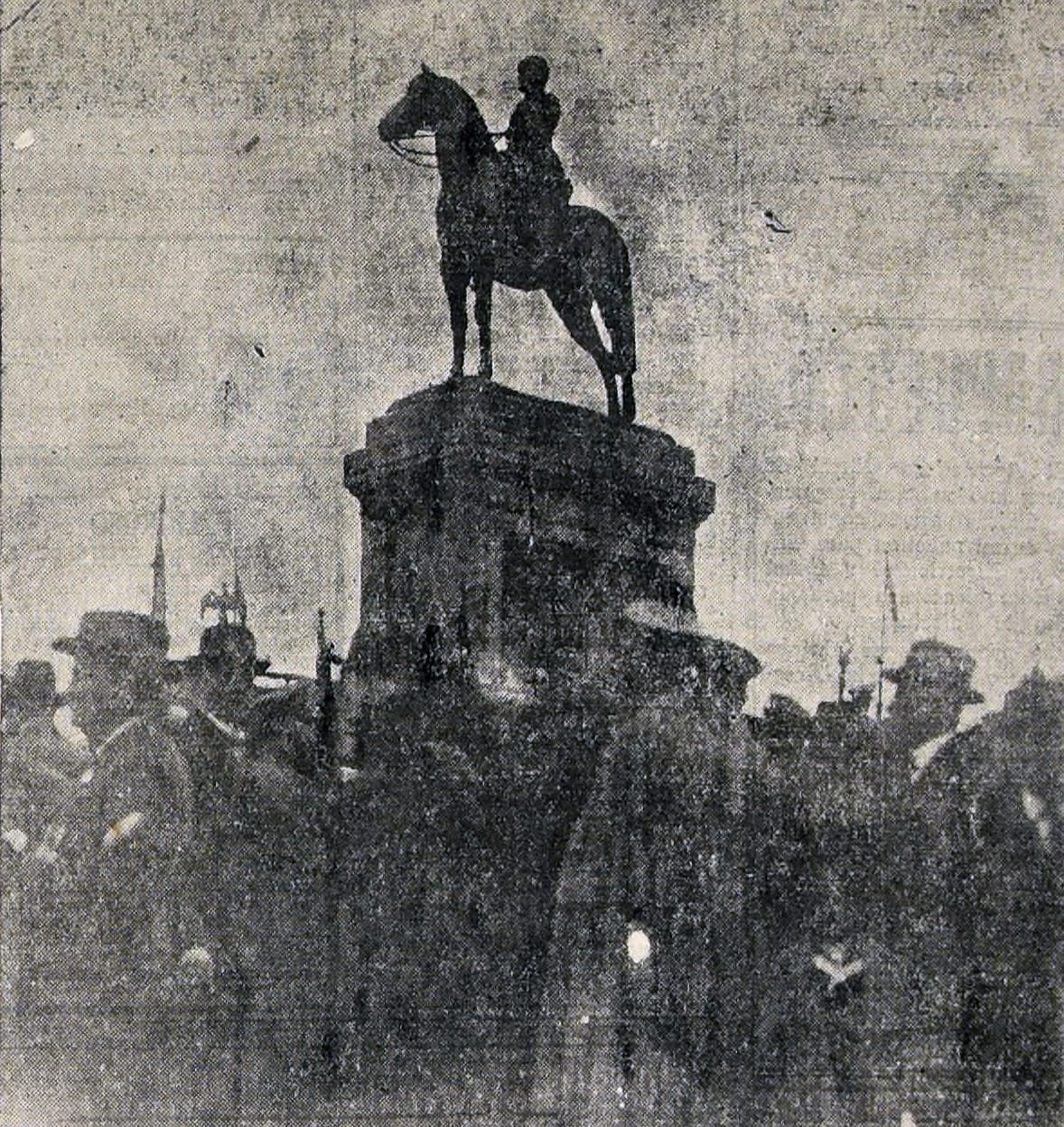

????????? ?? ?? ?????? ??? ????????. Mucho se ha escrito sobre el monumento del General Baquedano y la tumba del soldado desconocido. Existe la equivoca idea que el monumento del…

News RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

Ni caza ni invisibe. El ridículo del caza Iraní del futuro: Maqueta de Dron para un portaviones de juguete. Omar Kardoudi. El Confidencial

NI CAZA NI INVISIBLE. EL RIDÍCULO DEL CAZA IRANÍ …

News RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

Revisando la última guerra entre Estados en Latinoamérica: Ecuador-Perú (1995). Juan Pablo Toro. AthenaLab

REVISITANDO LA ÚLTIMA GUERRA ENTRE ESTADOS …