UNA OPERACIÓN MILITAR EXITOSA…

Corte Suprema y sentencia de la CIDH. Adolfo Paúl Latorre

Corte Suprema y sentencia de la…

¿Hasta cuándo?. Paulina Cabezas L.

¿𝑯𝑨𝑺𝑻𝑨 𝑪𝑼𝑨́𝑵𝑫𝑶? Escribe: Paulina Cabezas L. Por 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀𝐑𝐄𝐒, hombres y mujeres que hoy están tras los…

Borrar con el codo. Humberto Julio Reyes (Publicado en el Diario Constitucional)

BORRAR CON EL CODO Humberto Julio Reyes Años atrás, la sala penal de nuestra…

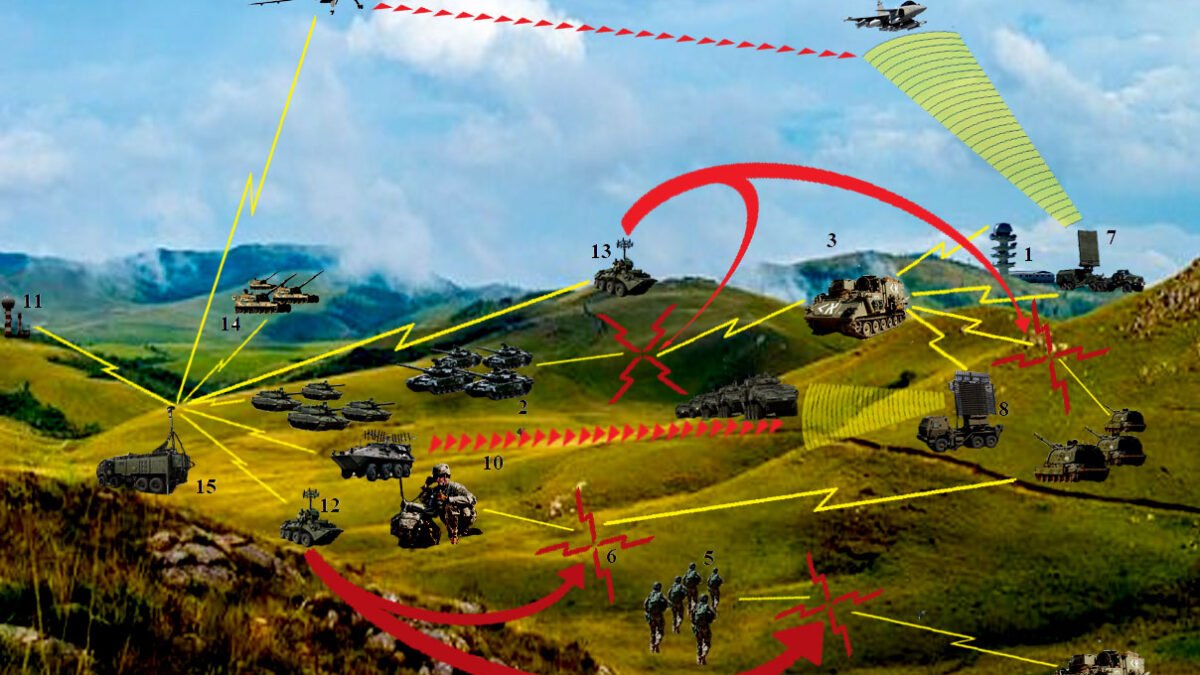

Operación de Guerra electrónica. René Norambuena Véliz

Operación de Guerra Electrónica Lo que no se ha dicho sobre…

¡Después de los Brindis… la Realidad!. Cristian Labbé Galilea

¡Después de los Brindis……