Mario Barrientos Ossa, Vicepresidente Instituto O’Higginiano de Rancagua. Corría septiembre de 1814, y los líderes patriotas discrepaban acerca de cómo enfrentar a Mariano Osorio, que al frente de su ejército realista avanzaba implacablemente hacia el norte, decidido a restaurar el régimen colonial. Don José Miguel Carrera había vuelto a ser reconocido como general en jefe…

O´HIGGINS Y LOS ESTANDARTES PERDIDOS DE RANCAGUA

Antonio Yakcich Furche, Presidente del Instituto O´Higginiano de Rancagua La batalla del uno y dos de octubre de1814 llegaba a su fin en Rancagua. Bernardo O´Higgins se convertía en héroe, al romper el cerco pese a las difíciles circunstancias, llevando en sus manos la llama de la libertad, acompañado de un grupo de valientes que,…

Brigadier Bernardo O’Higgins Riquelme. De su genialidad en Chacabuco a Director Supremo de Chile. Por Brigadier Gabriel Alliende Figueroa

Brigadier Bernardo O’Higgins Riquelme. De su genialidad en Chacabuco a Director Supremo de Chile. Gabriel Alliende Figueroa ❖ Brigadier de Ejército El Ejército Libertador se encontraba cercano a la cuesta de Chacabuco. San Martín envió al baqueano Justo Estay con la misión de observar fuerza, presencia, ubicación de los realistas y su grado de…

Bernardo O´Higgins Riquelme: Agricultor y militar. Por Gabriel Alliende Figueroa

Ver todos los Artículos Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional. Ver todos los Artículos

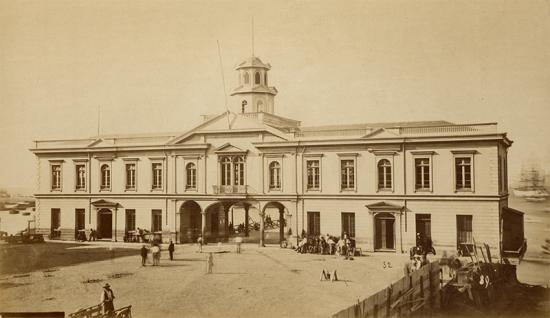

VALPARAÍSO EN LA ÉPOCA O´HIGGINIANA por Antonio Yakcich Furche

Ver todos los Artículos. VALPARAÍSO EN LA ÉPOCA O´HIGGINIANA Autor: Antonio Yakcich Furche. Presidente del Instituto O´Higginiano de Rancagua. No siempre podemos extraer de los libros de historia, las características de las ciudades o lugares de Chile en tiempos pasados, como es el caso de la época O´Higginiana. Nacen entonces las típicas…

PERLA OHIGINIANA. LA VISITA. Por Mario Barrientos Ossa

Ver todos los Artículos PERLA OHIGINIANA. LA VISITA. Mario Barrientos Ossa. Vicepresidente Instituto O’higginiano de Rancagua. Le casona del comerciante portugués, afincado en la noble ciudad de Talca, le parecía inmensa. En sus patios circulaba y jugaba el niño de escasos años, sin tener muy en claro el por qué se encontraba allí,…

BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME (1778 – 1842)

Ver todos los Artículos BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME (1778 – 1842) Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile Bernardo O’Higgins llevó a cabo la independencia de Chile y consolidó sus primeros años como nación. Sus acciones como Director Supremo le valieron diversos juicios historiográficos y hoy continúa considerándose como el padre de la patria.…