Presupuestos en Defensa Sr. Director Desde hace algunos días se está discutiendo por los medios y las redes el presupuesto de Defensa, particularmente del Ejército, lo que significa que todos nos damos cuenta de lo grave que resulta lo que está sucediendo. Cuando el…

Presupuesto y soldados. Jorge Villarroel Carmona

Presupuesto y soldados Jorge Villarroel Carmona Alarmante es conocer la noticia que el Ejército dispone de recursos sólo para el 50% de soldados conscriptos y del 23 % para soldados tropa profesional, ello tiene un trasfondo dado que directamente afecta como institución la…

General Iturriaga: “Sólo hay financiamiento para 23% de los soldados necesarios para un Ejército totalmente operativo”

General Iturriaga: “Sólo hay financiamiento para 23% …

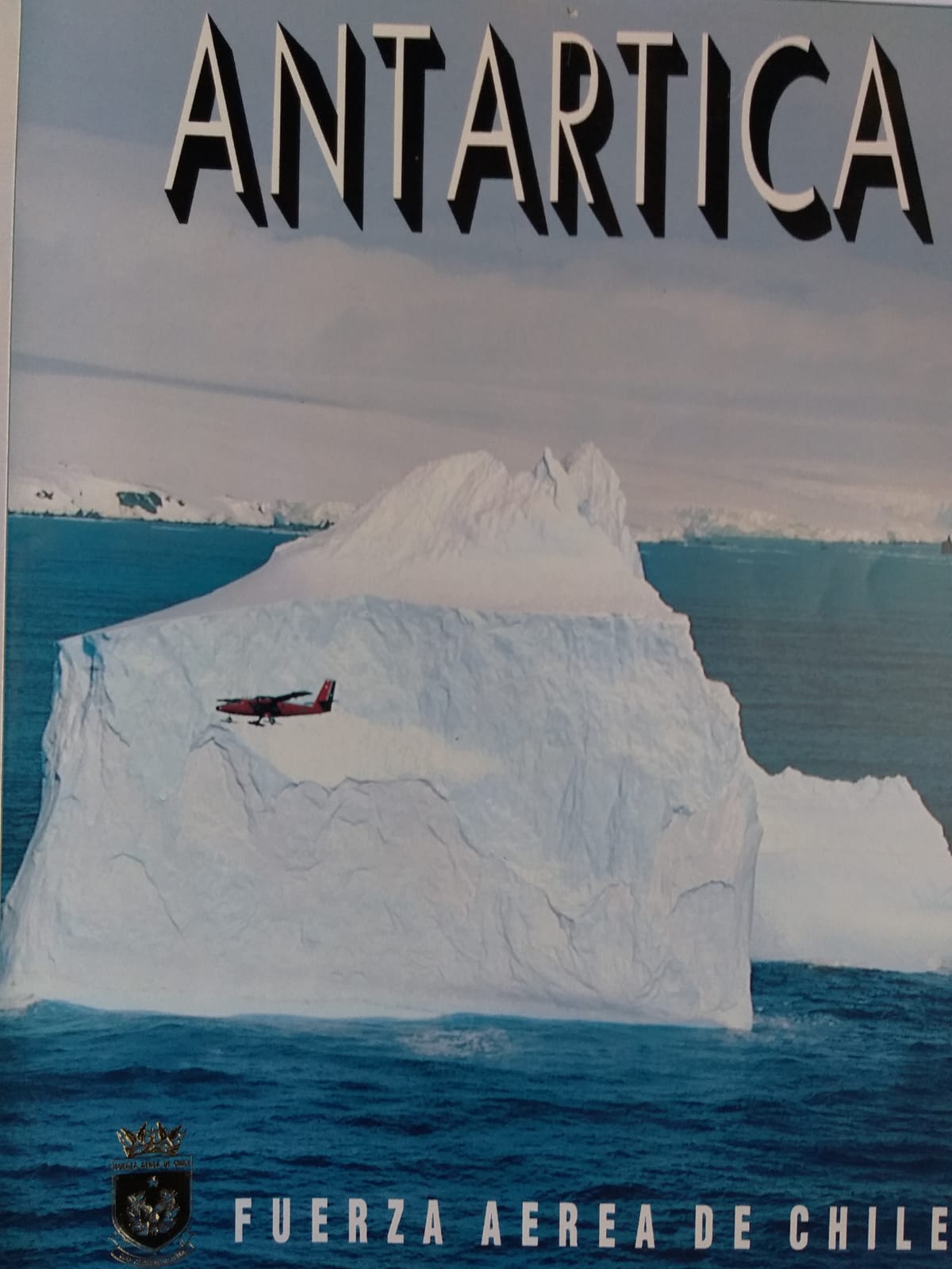

06 de noviembre, se conmemora el día de la Antártica Chilena. Miranda Buitano

6 de noviembre se conmemora el DÍA DE LA ANTÁRTICA …

Fondo de contingencia para la Defensa. El Mercurio

Fondo de contingencia para la Defensa El Mercurio 29.OCT.2024 Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales…

La paz no es gratis. Pilar Lizana, El Líbero

La paz no es gratis Pilar Lizana, Investigadora Athenalab. Experta en seguridad, narcotráfico y defensa El Libero. 11 de octubre 2024 No resulta sorprendente que el gobierno haya propuesto postergar esos fondos, sobre todo cuando es claro que un sector del oficialismo tiene…

Fiscalía acusa que hermanos Antihuen ejecutaron con un fusil a su propio cuñado. Carlos Basso Prieto, Unidad de Investigación de El Mostrador

Fiscalía acusa que hermanos Antihuen …