Baquedano Fuente: El Pingüino, viernes 08 de agosto 2025. Punta Arenas https://elpinguino.com/digital/edicion/08-08-2025-08.html Un aporte de nuestro Presidente George Brown Mac Lean Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en…

La letra chica. Carta al director. Miguel A. Vergara Villalobos. La Tercera

La letra chica SEÑOR DIRECTOR: Soledad Alvear plantea en su columna del 06 de agosto que el proyecto para sustituir la pena de cárcel por reclusión domiciliaria, para los mayores de 80 años o que tengan enfermedades graves, debería…

Caridad, ante la injusticia. Cristián Labbé Galilea

¡???????, ???? ?? ??????????! Escribe: Cristián Labbé Galilea Es “un hecho de la causa” que, en campaña, los candidatos prefieren eludir temas complejos, y para ello nada mejor que recurrir al silencio estratégico, la promesa fácil…

Día del demonio (06 de agosto). Mario Barrientos Ossa

DIA DEL DEMONIO. Mario Barrientos Ossa. Hoy, 6 de agosto, se cumplen 80 años desde que el demonio se asomó en el mundo, físicamente, y mostró sus garras y dientes afilados, así como el horror del infierno, desintegrando miles de personas inocentes y devastando…

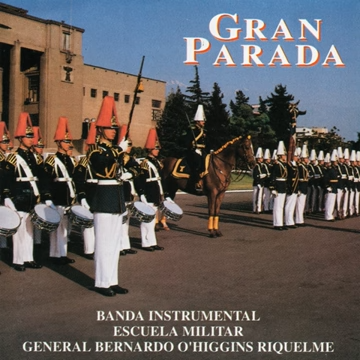

¿Cómo Llegó la Marcha Radetzky de Prusia a Chile? youtube

¿Cómo Llegó la Marcha Radetzky de Prusia a Chile? La “Marcha Radetzky” es una marcha compuesta por Johann Strauss padre y dedicada al Mariscal de Campo Joseph Radetzky von Radetz.…

Una buena noticia para Chile. Hermógenes Pérez de Arce

UNA BUENA NOTICIA PARA CHILE Escribe: Hermógenes Pérez de Arce Se ha anunciado el fin del Partido Demócrata Cristiano y ésa es una buena noticia para Chile. Con la posible excepción de los partidos marxistas, no hay otra colectividad…

La ética de mantener en la cárcel a enfermos terminales o con demencia. Sofía Salas. El Líbero

La ética de mantener en la cárcel a enfermos terminales o con demencia…